净土与秽土-2

《观无量寿经》主要跟那韦提希跟她500个宫女讲,怎么观极乐世界,这个16观,然后再讲,你修成了,怎么往生,所谓的九品。

净土与秽土-1

那为什么要讲这个讲题?因为我经常到处弘法,时常都面对这个问题:要不要去净土啊?那么每当那些法师找我谈的时候,我都说,不一定要去净土。那么,今晚在这里,我要跟大家说同样一句话,不一定要去净土。

六度(波罗蜜)-3

问2:布施里面有财施,财施有外财跟内财,内财施自身乃至妻儿等。那布施妻子儿女是不是一种侵犯人权的行为?

六度(波罗蜜)-2

一个人他要行菩萨道度众生,他自己心乱如麻没有定力,没有定力就没有智慧,而且没有定力的人很容易起烦恼,那怎么能够利益众生。所以菩萨要行菩萨道一定要修禅定。

六度(波罗蜜)-1

菩萨的行为到底是做些什么呢?菩萨上求佛道,就是求智慧,成佛的智慧。下化众生,就是以慈悲心去度化一切众生。这样的众生我们称他为菩萨。就是说他求佛道求智慧来自度,做种种利他大悲心来度众生。

《四圣谛讲记》广超法师:第六卷 灭即无生

当你们听完了前面五个卡带,大约已经明白佛法所讲的四圣谛中的苦与集,接下来,我要跟大家介绍灭。 所谓灭,是指涅槃的意思。涅槃是佛教的专有名词,它是梵文(Nirva…

《四圣谛讲记》广超法师:第五卷 集~业海无边

佛特别为我们阐明业力因果,但是佛所开演的业力因果与印度外道的有些差别。根据佛法说,我们众生起心动念的时候, 如果对外境迷惑执著,生起种种执著的烦恼心,去做种种行为,此时所做的行为就有所谓的业。这些行为可以分为身、口、意三方面:用身体来做的,称为身业;用口来说的,称为口业;心中所想的,称为意业。这些身、口、意业的行为造作将来会有果报,这是佛对业的解释。

大乘宗派论解说-8

所以,这些思想里面很多东西错误,如果我们没有注意的话呢,我们本身也掉入这种错误去。那么这个错误,你就执着这个错误的见来看这个世间,来看你的修行,那么来判断你修行,自己修到哪里。那或许你有这种思想你就发现,哦,我已经觉悟到我的见性不灭原来是如此。他就认为他觉悟了。

大乘宗派论解说-7

如果你们要学习佛学,要了解那些讲经师注解经典所讲的话,你们那最好看《起信论》,不但《起信论》,唯识也很重要,你们看律宗也拿唯识来讲,净土宗也拿唯识来讲,甚至于到了宋朝的时候,华严宗的那些大徳也拿唯识了。

大乘宗派论解说-6

我们佛法里面说闻思修,要先听闻,然后思维,选择适合的、正确的,我们再去修。那么这个闻思功夫要做多久呢?在你还没有觉悟、还没解脱前,尽量闻思。但是不要只是闻思不去修持,那是错误的,但是也不要抱着一种态度,只要修持就可以了,那也是错误的。

大乘宗派论解说-5

他说,如来说这个如来藏法门不同于外道,所以他说学习这个如来藏法门的人,应该离外道见,怎么样离?应当依“无我”之如来藏。他说无我之如来藏,不是有个常住不变的我的如来藏,懂吗?这如来藏法门是因为无我,要详细解说这个“无我”而解释这个如来藏。为什么这样?

大乘宗派论解说-4

那佛就为了这一类众生,另外开示一种法门,叫如来藏的法门。那么这种法门很容易令人家误导,变成支持一种常住不变的我的论调。那么,这个就是真心论的这些支持者,他们经常拿这类经典来强调,有个常住不变的真心,这是错误的。那么在经里面是说,佛是为了度化(那些)怕听到无我、不喜欢听到无我的人。那(是)一种方便善巧而讲这个如来藏法门。

大乘宗派论解说-3

佛讲这个真心的法门,是专门对付一种人——怕听到无我、无常的。那佛就用这种法门来跟他讲,就是说佛是为了要让我们确定,我们所在的这世间、身心世界,一切都是无常的。那么这样,你才会想要修道、要远离,但是一旦讲到一切都是无常、生灭。那么就会使到人生起一种见——那么解脱也无常咯,但是佛说的这些一切都是无常,是指什么?指有为法。

大乘宗派论解说-2

本内容超级棒,无法提炼,具体大家自己看。

大乘宗派论解说-1

印度佛教有三大派系:就是唯识(虚妄唯识论)、性空(性空唯名论)、以及真心(真常唯心论)的说法。唯识,多数是根据“论”;那么性空,多数根据中观论以及般若经典;那真心论,多数根据经来讲。

十二因缘-3

我们的身心一直在换,但是有个心念一直在执着我是某某。所以,所谓的中国,也是这样,有时侯缩缩缩,缩到很小,缩到长江以南;有时候大大大,大到欧洲去了。就是这么一回事而已。这里面,那老百姓一直在换,换到今天,我们中国人说我们中国历史五千年。——我们轮回也是一样。我们不同的身心一直相续相续,然后他说我从无量劫轮回到今天,是你那个我执的心,它说那个是我,根本那个也不是。

十二因缘-2

所以,你死了可以不要生吗?可以。只要你当时不要再执着生,也就不生了。但是你要不执著生,可能吗?太多人有太多业、太多习气、太多执着、太多放不下,你做不到!就是因为你有这个爱、取。

十二因缘-1

十二因缘指无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死。缘:产生的意思

《四圣谛讲记》广超法师:第四卷 集~烦恼迷执

现在,我要跟大家谈谈烦恼。 每个人都有他个自的烦恼,那么,我们生活在这个世间,不管是跟别人在一起,或是独自生活,都会有烦恼生起来。佛法说,众生的烦恼有无量无边,…

大我小我无我-3

一切诸法因缘生因缘灭,我们要看清这个真相。那么当你认清这一点,你就会同时看到无我。你不必去无我,他本来就是无我。就算你现在你认为我在迷惑中还是无我,同意的举手,要有这个信心啊,那不举手的人是有还是没有嘞?

大我小我无我-2

那么,你的一切身心行为,按照佛法说,都有原因使它发生。而使它发生的这些原因,不是一个,是很多配合在一起。所以佛法里面有句话说:“诸法因缘生,诸法因缘灭”。

如何认识自己修到如何-2

我今晚是说“如何认识你自己修行修到如何”,但是我谈的都是根据你过去世带来的善根来说的。那么善根有了,你要去继续修嘛对不对,继续前进哦,你没有去做你就没有了嘛。

如何认识自己修到如何-1

那么我们这一生来这个世间修行,到底自己修到什么情况了,自己怎么去判断,怎么去分辨?那么在我们佛法里面说,佛门虽广大,只渡有缘人,听过吗?很多人听过,那么所谓的你修行到什么程度,就是你跟佛教结了多深的因缘,结了多久的因缘,从这方面就可以看出来了。

《四圣谛讲记》广超法师:第三卷 苦~五蕴无我

五蕴是佛教的专有名词,旧译为五阴或五众。蕴是积聚、收藏的意思;五蕴是五种能够遮盖我们的东西,而收藏住,聚在一起的意思。它们是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。佛阐明五蕴的主要原因是:众生在迷惑世间的同时,也迷惑自己的身心活动,其中最严重的是在里面执著有一个我;这是依据色、受、想、行、识来执著,认为其中有我。

坐禅应有的认识-3

(接上文……)这些灵界众生里面,有好的、有坏的。好的也可以跟你感应,坏的也可以跟你感应。坏的跟你感应,它利用你去做它要做的事情,或者它要…

坐禅应有的认识-2

接上文……) 同时无论如何,当你调心调到你觉得心情很愉快的时候,你要知道下一步——你要知道你的心能够很稳定地集中在一个地方,没有移开,静…

坐禅应有的认识-1

佛教讲戒、定、慧,就是我们要修行、要解脱生死,这是佛来人间度化众生的第一个目标,要度化众生解脱轮回生死。那么佛在教导里面,他说你一定要先持好戒,这个持戒是要戒掉你的恶的行为;然后佛讲下一步你要修禅定,这个禅定是要净化你的心。——戒是要净化你的行为,禅定是要净化你的心。你的身行为好、心行为也好,之后,身心都清净了之后,你才开始修一些佛法所讲的智慧观行,那就很快生起智慧。

《四圣谛讲记》广超法师:第二卷 苦~因果无常

佛教是特别强调因缘与果报的宗教,佛法是讲因果的道理和现象。什么是因果?按照佛法说,我们所知道的现象本身就是果,这个果已经出现在你的眼前、身边,你所知道的这些果的现象,一定有其原因,造成它这样的出现,这些原因就是佛法所讲的因,任何东西出现让我们知道,都有它的前因后果。根据佛法说,这一切的前因后果是无量、无边、无数的因果推动所造成的。

什么是佛法-2

佛法的重点,一个是讲你迷惑的现象是怎么回事,另外一个重点告诉你,你是能够打破这个迷惑,生起智慧来觉悟。

《四圣谛讲记》广超法师:第一卷 苦~轮回之苦

根据佛法说,所谓轮回,是指三界六道的轮回,不管在哪一道、哪一界都是苦的果报。轮回是什么?我们今生做人,人从何来?死后去哪里?这是所有的宗教家都要解答的问题。对于一般人只是追求生活的舒适与享受,可能不去注重这件事,可是,当人活到某个年龄,会想到人生究竟是什么一回事?然后,就会对此问题做出明智的抉择,从而走向宗教的道路。

什么是佛法-1

有人说,佛、佛法是一个宗教,有人说佛法是哲学,但是,到底释迦牟尼佛来这个世间讲法目的是要讲什么法呢?我把它总括了两个句子:第一,佛要我们明了,明了什么呢?明了这个迷惑的心和境;另外一件事情,佛要我们去修行,去觉悟道果。也就是说,佛的一生在这个世间讲法,就是要我们完成这两件事情:第一件事情,就是要明了我们迷惑的心、境是怎么回事;然后,第二件事情,就是要我们去修行觉悟这个所谓的道果。

广超法师:大方广圆觉修多罗了义经讲记(一)序、释经题

(说明:本讲记主要来自上海:复旦大学2009年7月版的《大方广圆觉修多罗了义经》,广超法师讲述,部分内容有删减,敬请购买原版著作) 《大方广圆觉修…

34四禅八定与灭尽定——佛学基础知识

四禅八定与灭尽定 一、各种禅定的差别: 佛教很注重戒、定、慧三无漏学。任何人若想修行,首先必须持戒。如果连戒律都不愿意守持的话,要想解脱是很困难的。 持了戒后要…

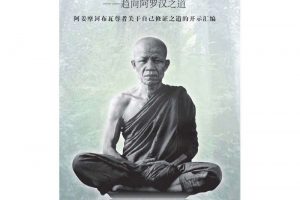

灭苦之道——尊者阿姜摩诃布瓦谈禅修经历(开示汇编之二)

伍 那天早晨起身时,我感到不可言喻的大胆、果敢。我对这个经历感到惊奇。过去修持中从来不曾发生这样的事。在我进行了彻底、勤勉的观照、探索之后,心已经完全切断了对一…

灭苦之道——尊者阿姜摩诃布瓦谈禅修经历(开示汇编之一)

灭苦之道——尊者阿姜摩诃布瓦谈禅修经历(开示汇编) 英译者 迪克.西拉勒塔诺比丘 anicata中译笔记,供参考 The Direct Route to the…

灭苦之道——尊者阿姜摩诃布瓦谈禅修经历

许多行者不能得到满意的成果, 主要原因是, 在禅定基本原则的坚持方面, 决心 不够。 我总是教弟子在修行中保持准确性 , 在禅定中要有特定目标。那样一定 会有成果。找到一个合适的专注对象, 让心做好准备工作, 是很重要的。我通常 建议用一个预备性的禅定词汇, 通过在内心连续重复, 如一具铁锚, 很快使行者 的心静止下来, 进入定境。如果行者只是把注意力集中于心的知觉, 而没有一个 禅定用词那样把念钉住, 结果肯定是靠不住的。心的知觉太精细, 不能为念住提 供坚实的基础, 用不了多久, 心就响应杂染的召唤,去漫游、遐想、走神。修行变 得不规则。有时候看上去进展顺利、几乎毫不费力, 后来却突然意想不到地艰难 起来。修行步子一不稳, 所有表面进展就不见了。修行的自信动摇了, 心开始挣扎

27中随烦恼、大随烦恼——佛学基础知识

——返回《佛学基础知识》书目 ㈡、中随烦恼:与一切不善心俱起。我们心中有不善的大、小随烦恼生起时,因为心中无惭愧,令其它的烦恼继续活动。 ①、无惭:自己没自尊,…