《般若波罗蜜多心经》讲记(8):无上正等正觉

经文:三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。 不但是菩萨,诸佛也是依此般若而得成佛的。过去、现在、未来的“三世诸佛”,从最初发心,中间修菩萨行,…

《般若波罗蜜多心经》讲记(7):四圣谛与究竟涅槃

经文:无苦集灭道。 此观四圣谛空。苦、集、灭、道称为四圣谛,“谛”是真实不颠倒之义;“圣谛”是圣人所知之绝对正确的真理;“四圣谛”是四种圣人所知的绝对正确的真理…

《般若波罗蜜多心经》讲记(6):诸法空相与十八界

经文:舍利子,是诸法空相:不生不灭,不垢不净,不增不减。 在《心经》里,先以五蕴来诠释空的道理;在五蕴里,再以“色蕴”为例来讲解空义。上个星期,我已解释过“色不…

《般若波罗蜜多心经》讲记(5):色即是空

经文:舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。 “舍利子”是指舍利弗尊者。印度有一种鸟,眼最明利,叫做舍利;尊者的母亲眼似舍利…

《般若波罗蜜多心经》讲记(4):度一切苦厄

经文:度一切苦厄 佛法说这个世间是苦,简单说有八种:生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦及五蕴炽盛苦。 一)生苦: 经上说:“住胎如坐牢狱,…

《般若波罗蜜多心经》讲记(3):观自在菩萨行深般若波罗蜜多

经文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。 “菩萨”,梵语是菩提萨埵(Bodhisattva)的简称。菩提译为觉悟,萨埵译为有情。有情就是有知觉、有思…

《般若波罗蜜多心经》讲记(2):释题与内容简介

《心经》在中国佛教界流行极为普遍,深受尊崇,地位崇高,所以其注解特多。在经藏里编录了七十多家的注解,有些注解含有很浓厚的宗派色彩,如唯识宗就用八识来讲解《心经》…

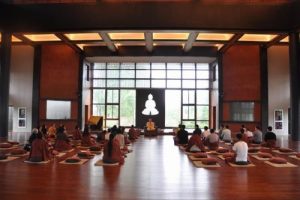

《般若波罗蜜多心经》讲记(1):缘起与译本简介

叙缘起: 今晚,我在这里给大家讲解《般若波罗蜜多心经》,简称《心经》。为什么我会选择讲它呢?主要原因是在大乘佛教的区域,如:中国、日本,甚至西藏等地都有佛教徒诵…

关于四禅的相关经典记载

为了证明中国佛教界对于禅定所流传的初禅念住、二禅息住、三禅脉住、四禅灭尽是错误的,请注意经文说:初禅正受时言语寂灭, 第二禅正受时觉观寂灭,第三禅正受时喜心寂灭…

关于证果的相关经典

关于证果 证果到底要断什么烦恼?在小乘经里只说到十结,即五上分结和五下分结。佛教发展到部派分裂后对证果众说纷纷,结果有部论师创立 88 使和 98 使的复杂理论…

第六讲:证悟与悟后修

八、证悟与悟后修 今天继续讲关于修观的问题。修观就是修慧。 增上慢 当一个人完成初果的时候,他应该自证自知完成初果。但是,修行人往往有一个毛病,就是还没修到那里…

第五讲 :修止常见问题以及如何修道?

六、修止观常见的问题 由于大家修禅定时,还是犯上许多错误,今天继续讲一些关于我们静坐时发生的问题。 不可引气入定 先说关于头上有气 在修禅定的过程中,很多人都…

第四讲 :见道并不难-破我见

五、见道并不难——不断贪嗔只破我见 何谓见道 修观为了生智慧,得心解脱。但是很多观法并非修慧,比如慈悲观并不是修慧,而是一种修定的观想。在修观法门里,观想是修…

第三讲:如何修到四禅?

在修行的过程中,修定是为了得到清净的正念。不同的定有不同的微细和心和集中力,越高的定,心力就越集中,而且心念越清净、越微细。初禅心念比较粗,四禅比较细,修禅定是为了要争取到微细的清净心。所以,在修禅定的过程当中,我们要练习去分别什么是初禅、二禅、三禅和四禅。

马王堆帛书《道德经》原文加白话

马王堆帛书《道德经》现下发现的版本,文字最简古最权威最系统化的是帛书甲本。通行本和楚简对看,可见同出一源;楚简和帛书甲乙本对看,可见楚简对帛书本的摘抄改动痕迹。从入土时间看,楚简年代早于帛书年代;从内容上看,帛书年代早于楚简年代。帛书收藏者同时藏有甲本和乙本。从内容上看,乙本是甲本的诠释和改动本,马王堆汉墓帛书?老子甲本是原本。

从收藏者如此的收藏,我们能看到当时有不同版本在流传,也能看到收藏者这样收藏,是为了“正本清源”,还帛书甲本为道德经正本的本来面目。厘定《道德经》的原则:(1)以帛书甲本为底本。有矛盾处,以帛书甲本为准。不改动原本。(2)甲本缺失的,以帛书乙本补足;乙本又缺失的,以通行本补足。

增广贤文(下)

1.尊师以重道,爱众而亲仁。 钱财如粪土,仁义值千金。 作事须循天理,出言要顺人心。处富贵地,要矜持贫贱的痛痒,当少壮时,须体念衰老的辛酸。 孝当竭力,非徒养身。 鸦有反哺之孝,羊知跪乳之恩。 打虎还要亲兄弟,出阵还须父子兵。 父子和而家不败,弟兄和而家不分。2. 知己知彼,将心比心。责人之心责己,爱己之心爱人。 贪爱沉溺即苦海,利欲炽燃是火坑。 随时莫起趋时念,脱俗休存矫俗心。昼夜惜阴,夜坐惜灯。读书须用意,一字值千金。 平生不作皱眉事,世上应无切齿人。 近水知鱼性,近山识鸟音。 路遥知马力,日久见人心。 饶人不是痴汉,痴汉不会饶人。

增广贤文(上)

1.昔时贤文,诲汝谆谆。 集韵增广,多见多闻。 观今宜鉴古,无古不成今。2.知己知彼,将心比心。 酒逢知己饮,诗向会人吟。 相识满天下,知心能几人?3.相逢好似初相识,到老终无怨恨心。近水知鱼性,近山识鸟音。 易涨易退山溪水,易反易复小人心。4.运去金成铁,时来铁似金。 读书须用意,一字值千金。 逢人且说三分话,未可全抛一片心。 有意栽花花不发,无心插柳柳成荫。 画龙画虎难画骨,知人知面不知心。 钱财如粪土,仁义值千金。5.流水下滩非有意,白云出岫本无心。 当时若不登高望,谁信东流海洋深?6.路遥知马力,日久见人心。 两人一般心,无钱堪买金; 一人一般心,有钱难买针。

第二讲:入定的技巧

三、入定的技巧 入禅定的条件要离五盖 修禅定的方法有很多种。佛教的禅定修法要求要进入初禅、二禅、三禅和四禅这样渐进地修上去。要入定,就要具备一些因缘,就是当时…

《定慧之路》第四版序

《定慧之路》第四版序 致光法师,新加坡人,一九八零年于台湾受戒后到泰国森林道场参学,两年后于泰国受沙弥戒,一九八八年于腊布里受比丘戒,法名Apakaro,译名致光。之后一九九二年去斯里兰卡向Amatagavesi寻灭禅师学习禅法,于一九九五年开始教导止观禅法。这本《定慧之路》是由明至居士将法师所开示六讲的禅修内容笔录成小手册,之后由法师添加附录补充有关经论而成本书。

十一月长沙禅修感悟(转载)

本人乃学佛小白一枚,今年五月第一次接触禅七、打坐,知道有佛法存在,可以了脱生死(虽然不知道什么是了脱生死)。第一次看到定慧之路,是在一个修行的微信群里,当时留了个心,但没有想要立刻学修的迫切心。第二次留意到定慧之路,是杭州的朱师兄推荐,说安徽十月中旬有禅七。当时正处在修行迷雾中的我,迫切的想要抓住救命稻草,寻求解脱之道。因十月中旬要去受戒,所以没能参加安徽禅七。但时时想要迫切解脱走进定慧之路(虽然当时也不太了解这一法,只是一颗想要尽早解脱的心,一颗愿意放下一切去学修的心)。得知十一月长沙有禅七后,第一时间买了票,顾不得还有重要的项目在手上,抱着不批假就辞职的心毅然奔赴长沙

从这里出发(定慧之路禅修体会)[转载]

之后十分有幸遇到了某某FS(此处不便透露人名)指导的定慧之路,我请教了自己观的问题。FS一针见血地指出:定力不足和定力过头都会障观,而我一直处于无念的状态,没有起观,同时也破了我的疑:我见不等同于我执,放下见解可以是瞬间,放下累生的我执烦恼则是要慢慢观修直至不生。扫清了思想上的拦路石,我生起了极大的信心,老老实实地用功,开始观法上路了。随后出现的心性自性见又是一道屏障,FS以万有引力为喻破了我多年的错解,当下体会到佛法确是真实不虚,可以实证。十分感恩FS的指导!无以回报,只有今生用功再用功!

信心铭之道-摘录(广超法师著)

《信心铭》的信就是信至道,至道就是禅宗常说的本性或自性,在《圆觉经》、《般若经》等经中称之为智性、觉性,在唐朝以前称为道,其实道是道家的用语。到了唐朝时,不再称为道,改称为自性。可能是六祖不曾学经教,把觉性讲成本性、自性;然而,六祖所讲的本性或自性,不是分别有法才有其自性,而是诸法本具法性。禅宗认为心外无法,法性就是心性,因此《六祖坛经》所指的本性、自性,就是指心性,其他禅师所说的本性、自性亦然。然而,法性本空性,所以心性本无自性,心知万法无非是空心知空法,比如镜子空无一物方能照物,我们可以说镜子因照见而成镜性——能照见之性,那么,空心知空法即觉性之知。换句话说,觉悟心的本性或自性就是觉悟空心本具觉性。

长沙定慧之路禅修小记(转发)

闻到佛法有5年多时光了,很久就识得一人,感受他的深奥又与众不同,交流得知看佛系书类,去了书店随自己心买了一本金刚经注释,回家看几眼看不进去,随手放进书柜,一放就是二三年…

忽然一天无事而作,信手重拾此书,越看越不明白,越不明白越想看下去,一本书看了近一个月,世上怎么会有这种天书?慢慢的后文解前文,开始有点明白些许道理了,越看越愿意看,越看越多,南师的、佛教十三经、禅宗的,其乐无穷!随着知解增多,烦恼开始增多,只明其理,没证悟啊!佛法是用来证悟的啊!真应了那句话,信佛一年,佛在眼前;信佛两年,佛在身边,学佛三年,佛在天边…

《四圣心源》卷10.[清]黄元御

经脉者,风木之所化生也。人与天地相参也,与日月相应也。《灵枢经》语。男子应日,女子应月。月满则海水西盛,鱼脑充,蚌蛤实,经脉溢;月晦则海水东盛,鱼脑减,蚌蛤虚,经脉衰。月有圆缺,阴有长消,经脉调畅,盈缩按时,月满而来,月亏而止者,事之常也。 金主收敛,木主疏泄,金敛而木不能泄,则过期不来,木疏而金不能敛,则先期而至。收敛之极,乃断绝而不行,疏泄之甚,故崩漏而不止。木郁或中变为热,水郁则始终皆寒。其重者,亡身而殒命,其轻者,绝产而不生,非细故也。

《四圣心源》卷8.[清]黄元御

清阳升露,爰开七窍,精神魂魄之所发,声色臭味之所司也。先圣既没,千载如梦,扶阴抑阳,辞乔入谷,箝娥青之舌,杜仪秦之口,塞瞽旷之耳,胶离朱之目。祸流今古,痛积人神! 仆也,轻试老拳,道宗目眇,略婴利镞,夏侯睛伤。双睛莫莫,原非大眼将军,一目(目荒)(目荒),竟作小冠子夏。渺尔游魂,不绝如线,操觚含毫,悲愤横集,作七窍解。

《四圣心源》卷7.[清]黄元御

中风者,土湿阳衰,四肢失秉而外感风邪者也。四肢者,诸阳之本,营卫之所起止,而追其根原,实秉气于脾胃。脾土左旋,水升而化血,胃土右转,火降而化气。血藏于肝,气统于肺,而行于经络,则曰营卫。四肢之轻健而柔和者,营卫之滋荣,而即脾胃之灌注也。 阳亏土湿,中气不能四达,四肢经络,凝涩不运,卫气阻梗,则生麻木。麻木者,肺气之郁,肺主皮毛,卫气郁遏,不能煦濡皮毛,故皮肤枯槁而顽废也。诸筋者,司于肝而会于节,土湿木郁,风动血耗,筋脉结涩,故肢节枯硬。一日七情郁伤,八风感袭,闭其皮毛而郁其经藏,经络之燥盛,则筋脉急挛,肢节拳缩,屈而不伸,痹而不仁也;

《四圣心源》卷6.[清]黄元御

腹痛者,土湿而木贼之也。乙木升于己土,甲木降于戊土,肝脾左旋,胆胃右转,土气回运而木气条达,故不痛也。水寒土湿,脾气陷而胃气逆,肝胆郁遏,是以痛作。 盖乙木上升,是为枝叶,甲木下降,是为根本。脾陷则乙木之枝叶不能上发,横塞地下而克己土,故痛在少腹;胃逆则甲木之根本不能下培,盘郁地上而克戊土,故痛在心胸。肝胆之经,旁循胁肋,左右并行,而三阳之病,则外归于经,三阴之病,则内归于藏。以阴盛于内而阳盛于外,故痛在脏腑者,厥阴之邪,痛在胁肋者,少阳之邪也。

《四圣心源》卷5.[清]黄元御

病不过内外感伤,而杂病之传变,百出不穷。感伤者,百病之纲,百病者,感伤之目。譬如水火,源本则合,支派攸分,虽殊途而同归,实一致而百虑。 先圣既往,此道绝传,博考方书,乖讹万状。纵身若松柏,未必后凋,况资如蒲柳,动辄零谢。申之以杂病之侵凌,益之以群工之毒药,真轻尘之栖弱草,朝露之落薤上矣。 痛昔亲从凋亡,手足伤毁,荒草颓坟,烟笼雾锁。感念存殁,情何可言,作杂病解。

《四圣心源》卷4.[清]黄元御

人不能有生而无死,而死多不尽其年。外有伐性之斧,内有腐肠之药,重以万念纷驰,百感忧劳,往往未壮而衰,未老而病。顾保炼不谨,既失之东隅,而医药无差,冀挽之桑榆。 古圣不作,医法中乖,贵阴贱阳,反经背道,轻则饮药而病加,重乃逢医而人废。金将军且将玉碎,石学士未必瓦全。叹竖子之侵陵,痛鬼伯之催促,书穷烛灭,百慨俱集,作劳伤解。

《四圣心源》卷2.[清]黄元御

天有六气,地有五行。六气者,风、热、暑、湿、燥、寒。五行者,木、火、土、金、水。在天成象,在地成形,六气乃五行之魂,五行即六气之魄。人为天地之中气,秉天气而生六府,秉地气而生五藏。六气五行,皆备于人身。内伤者,病于人气之偏,外感者,因天地之气偏,而人气感之。 内外感伤,总此六气。其在天者,初之气,厥阴风木也,在人则肝之经应之。二之气,少阴君火也,在人则心之经应之。三之气,少阳相火也,在人则三焦之经应之。四之气,太阴湿土也,在人则脾之经应之。五之气,阳明燥金也,

《四圣心源》卷1.[清]黄元御

医学盛于上古,而衰于后世。自黄岐立法,定经脉,和药石,以治民疾,天下遵守,莫之或二。于是有和、缓、扁鹊、文挚、阳庆、仓公之徒相继而起,各传其术,以博施当世,而方药至张仲景而立极。厥后皇甫谧、王叔和、孙思邈祖述而发扬之。起废痼,润枯毙,含生育物,绝厉消沴,黄岐之道,于斯为盛。 自唐以降,其道日衰,渐变古制,以矜新创。至于金元,刘完素为泻火之说,朱彦修作补阴之法,海内沿染,竞相传习。蔑视古经,倾议前哲,攻击同异,辩说是非。于是为河间之学者,与易水之学争;为丹溪之学者,与局方之学争。门户既分,歧途错出,纷纭扰乱,以至于今,而古法荡然矣。

倪海厦针灸笔记全部(215条针灸经验穴)

倪海厦针灸笔记全部(215条针灸经验穴) [类别]心·心血管 [问题]冠心病 [倪海厦取穴]关元、巨阙、少府、涌泉、公孙 [问题]心脏肥大 [倪海厦取穴]巨阙、…

人纪系列针灸大成(下篇)

接上篇《针灸大成》倪海厦(上篇) 人纪系列针灸篇 校勘序 中华民族文化博大精深、源远流长,中医更是中华民族的瑰宝,几千年来一直维护着中华民族的健康。继承和发扬中…

人纪系列针灸大成(上篇)

人纪系列针灸篇 校勘序 中华民族文化博大精深、源远流长,中医更是中华民族的瑰宝,几千年来一直维护着中华民族的健康。继承和发扬中医,本是我们与生俱来的使命。可是由…

略说修道明心法要.二祖慧可大师

《十地经》云:“众生身中,有金刚佛性,犹如日轮,体明圆满,广大无边,只为五阴重云覆障,众生不见。”若逢智风,飘荡五阴,重云灭尽,佛性圆照,焕然明净。《华严经》云:“广大如法界,究竟如虚空。”亦如瓶内灯光,不能照外。亦如世间云雾,八方俱起,天下阴暗,日光岂得明净。日光不坏,只为云雾覆障;一切众生清净之性亦复如是,只为攀缘妄念诸见,烦恼重云,覆障圣道,不能显了。若妄念不生,默然静坐,大涅槃曰,自然明净。俗书云:“冰生于水而冰遏水,冰泮而水通;妄起于真而妄迷真,妄尽而真现。”即心海澄清,法身空净也。

安心法门. 达摩大师

问:云何自心现量?

答:见一切法有,有不自有,自心计作有;见一切法无,无不自无,自心计作无;乃至一切法亦如是,并是自心计作有,自心计作无。又若人造一切罪,自见己之法王,即得解脱。若从事上得解者气力壮,从事中见法者,即处处不失念;从文字解者气力弱,即事即法者深。从汝种种运为跳踉颠蹶,悉不出法界;若以法界入法界,即是痴人;凡有施为,皆不出法界心,何以故?心体是法界故。

传心法要(下). 黄檗断际禅师

问:如何是佛?师云:即心是佛,无心是道。但无生心动念有无长短、彼我能所等心,心本是佛,佛本是心,心如虚空。所以云佛真法身犹若虚空,不用别求,有求皆苦。设使恒沙劫行六度万行,得佛菩提,亦非究竟。何以故?为属因缘造作故,因缘若尽,还归无常。所以云:报化非真佛,亦非说法者。但识自心,无我无人,本来是佛。

传心法要(上). 黄檗山断际禅师

师谓休曰:诸佛与一切众生唯是一心,更无别法。此心无始已来,不曾生不曾灭,不青不黄、无形无相,不属有无、不计新旧,非长非短、非大非小,超过一切限量名言、踪迹对待,当体便是,动念即乖,犹如虚空,无有边际,不可测度。唯此一心即是佛,佛与众生更无别异。但是众生著相外求,求之转失,使佛觅佛,将心捉心,穷劫尽形终不能得。不知息念忘虑,佛自现前。此心即是佛,佛即是众生。为众生时此心不减,为诸佛时此心不添,乃至六度万行河沙功德,本自具足,不假修添。遇缘即施,缘息即寂;若不决定信此是佛,而欲著相修行以求功用,皆是妄想,与道相乖。此心即是佛,更无别佛,亦无别心。此心明净犹如虚空,无一点相貌,举心动念,即乖法体,即为著相,无始已来无著相佛。修六度万行欲求成佛,即是次第,无始已来无次第佛。但悟一心,更无少法可得,此即真佛。

如何是大乘顿悟法门. 百丈怀海禅师

僧问:“如何是大乘顿悟法门。”

师曰:“汝等先歇诸缘,休息万事,善与不善世出世间,一切诸法,莫记忆莫缘念。放舍身心令其自在,心如木石无所辩别,心无所行心地若空,慧日自现。如云开日出相似,俱歇一切攀缘贪嗔爱取垢净情尽,对五欲八风,不被见闻觉知所缚,不被诸境所惑,自然具足神通妙用。是解脱人。对一切境心无静乱,不摄不散透一切声色,无有滞碍名为道人。但不被一切善恶垢净,有为世间福智拘系,即名为佛慧。是非好丑是理非理,诸知见总尽不被系缚,处心自在,名初发心菩萨。更登佛地。一切诸法本不自空,不自言色,亦不言是非垢净,亦无心系缚人。

马祖道一禅师语录

祖示众云:汝等诸人,各信自心是佛,此心即佛。达摩大师从南天竺国来至中华,传上乘一心之法,令汝等开悟。又引楞伽经以印众生心地,恐汝颠倒不信此一心之法各各有之。故楞伽经以佛语心为宗,无门为法门。夫求法者应无所求,心外无别佛,佛外无别心。不取善、不舍恶、净秽两边,俱不依怙,达罪性空,念念不可得。无自性故。故三界唯心,森罗及万象,一法之所印。

凡所见色,皆是见心。心不自心,因色故有。汝但随时言说,即事即理,都无所碍。菩提道果,亦复如是。于心所生,即名为色。知色空故,生即不生。若了此意,乃可随时著衣

吃饭,长养圣胎,任运过时。更有何事?汝受吾教,听吾偈曰:“心地随时说,菩提亦只宁;

事理俱无碍,当生即不生”。

金刚经六祖口诀.慧能大师

夫金刚经者,无相为宗,无住为体,妙有为用。自从达摩西来,为传此经之意,令人悟理见性。只为世人不见自性,是以立见性之法,世人若了见真如本体,即不假立法。此经读诵者无数,称赞者无边,造疏及注解者,凡八百余家。所说道理,各随所见,见虽不同,法即无二。宿植上根者,一闻便了;若无宿慧者,读诵虽多,不悟佛意。是故解释圣义,断除学者疑心。若于此经,得旨无疑,不假解说。从上如来所说善法,为除凡夫不善之心。经是圣人语,教人闻之,超凡悟圣,永息迷心。此一卷经,众生性中本有,不自见者,但读诵文字。若悟本心,始知此经不在文字。若能明了自性,方信一切诸佛,从此经出。

实相宝藏论颂

此中最初宣说无有处 无有自性体性本空寂

虚空平等菩提心大界 曰何显现如来无自性

曰何虚空广大界生处 情器四大转变皆显现

如空之色彼无有自性 菩提心所现法亦如是

犹如幻化影像所显现 自性是空本无有实体

境有诸法显现时分中 菩提心中不动无实体

犹如梦境眠中无动摇 境相现时亦无有自性

境有轮涅菩提心之体 如是无动无实体相状

如是诸法若于心中现 非心亦非异于心余法

无而明现幻化之自性 当下性即超越言思义

是故心中所现一切法 现时应知性本是无有

如是如外境相无自性 有境菩提心之自性者

亦是无有之体如虚空 超绝言思说议应了知

法界宝藏论

本体离戏论,其力(用)现时,不观外,不观内,不住中间,认识明性独露,无分别取性。(惟认取其为豁然明智,以无执着分别为性)即能通达,除离戏论独露本体外,别无他事。故名无二自然智。若由说本体与其力(用),便执智(之)住(分)与显现(分)为二,谓体应不分别住,力应修习显现解脱,将修持分为二分计,乃未知关要,未识自体之现相也。此中虽别说体力(自体与其力用),然于自体现诸境时,如明镜中现诸影像,离一事一体明性独露外,更无他故。修显现时,亦自安住独露本体。修彼住时,明相不灭,自然显现。现识独露,如同影像;住识自然智,如同境体。此二无别无异,独自炯露,离诸戏沦。本来清净之法性本体,遍尽自性,名自然智。或光明智,胜义谛,本脱法身,明性菩提心等,随立何名,然应了知,此独露自体,本净自显者也。(其体澄澈独露,本净自显者也。)此大圆满所诠之本体(澄澈本体),即彼真理。或名顿断,或名炯露,或名透澈,或名本脱,或名本净,或名任运,虽有种种异名,义唯凡独露一点。

除暗明灯释

首先,要依靠听闻如大海般的教法;其次,反复思维以获得定解;而后,长期持久地安住于平等性之中而进行修持等等。就像这样的修持方法在其他多数经典中都有广泛的论述。

而如后两者,则不需要依止广泛的闻思等,而是只需依靠诸多善贤上师殊胜的恩德,以窍诀修持规与加持转移规之甚深窍诀,不断护持如手直指般所介绍之自心本觉。在家密咒士大都可以不需要通过十分艰难的苦行,而只需要很容易地在家中护持此心性,以此便可以毫不费力地抵达四种持明之地,并于即生便能现证究竟之果。这就是下八乘无可匹敌之制胜九乘之巅,阿底瑜伽的甚深之道力!