佛说十地经

佛说十地经 唐 尸罗达摩译 佛说十地经卷第一 大唐国僧法界从中印度持此梵本请于阗三藏沙门尸罗达摩于北庭龙兴寺译 菩萨极喜地第一之一 如是我闻。一时薄伽梵。成道未…

瑜伽师地论

大正藏第 30 册 No. 1579 瑜伽师地论 No. 1579 [cf. Nos. 1580-1584] 瑜伽师地论卷第一 弥勒菩萨说 三藏法师玄奘奉 诏译…

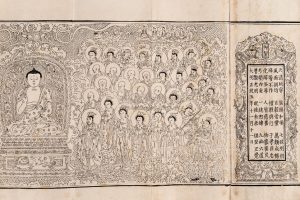

大方广佛华严经(40华严)22-40

大正新修大藏经第 10 册 No. 293 大方广佛华严经 大方广佛华严经卷第二十二 罽宾国三藏般若奉 诏译入不思议解脱境界普贤行愿品 尔时,善财童子随顺修行具…

大方广佛华严经(40华严)1-21

大正新修大藏经第 10 册 No. 293 大方广佛华严经 No. 293 [Fasc. 1-39 = Nos. 278(34), 279(39); Fasc.…

大方广佛华严经(60华严)23-40

大方广佛华严经卷第二十二 大正新修大藏经第 9 册 No. 278 大方广佛华严经 大方广佛华严经卷第二十三 东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译◎ 十地品第二十二之一 尔…

大方广佛华严经(60华严)12-22

大方广佛华严经卷第十二 大正新修大藏经第 9 册 No. 278 大方广佛华严经 大方广佛华严经卷第十三 东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译◎ 如来升兜率天宫一切宝殿品第…

大方广佛华严经(60华严)1-11

大正新修大藏经第 9 册 No. 278 大方广佛华严经 No. 278 [No. 279] 大方广佛华严经卷第一 东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译 世间净眼品第一之一…

松岭宝藏

《松岭宝藏》 本篇导读: 一、背景与核心主题 《松岭宝藏》是莲花生大士(藏传佛教重要祖师)在藏地传授的伏藏教法合集第三部,由空行母伊喜·措嘉记录并密藏,后世伏藏…

佛学基础知识(全文)

佛学基础知识 【广超法师主讲,果逸居士笔录】 目录 一、业力与轮回………………̷…

《信心铭之道》广超法师(著)

至道就是禅宗常说的本性或自性,在《圆觉经》《般若经》等经中称之为智性、觉性[1],在唐朝以前称为道,其实道是道家的用语。到了唐朝 时,不再称为道,改称为自性。可能是六祖不曾学经教,把觉性讲成本性、自性;然而, 六祖所讲的本性或自性,不是分别有法才有其自性,而是诸法本具法性。禅宗认为心外无法,法性就是心性,因此《六祖坛经》所指的本性、自性,就是指心性,其他禅师所说的本性、自性亦然。然而,法性本空性,心性本无自性,心知万法无非是空心知空法,比如镜子空无一物方能照物,我们可以说镜子因照见而成镜性——能照见之性,那么,空心知空法即觉性之知。换句话说,觉悟心的本性或自性就是觉悟空心本具觉性。

《信心铭》是隋朝时期禅宗三祖僧璨大师所著,其内容常被禅师们引用来开导弟子, 其中的“至道无难,唯嫌拣择”更是禅门的口头禅。最常提起《信心铭》的是赵州禅师。

佛法要领

推荐文章:《我已修完四禅八定和灭尽定,有问题的可以问问》)想实修实证的强烈推荐阅读此文哦! 目录 佛法要领序 刘洙源先生略历 上编 四句要义 中编 发菩…

忍辱与精进4

——阿帕卡罗尊者讲述 (说明:本文由光彻五轮翻译小组根据致光法师录音整理成文字,为增加易读性,在不改变语意的情况下或有增加括号内的衔接字词,以使得文句通顺。感恩…

大方广佛华严经普贤菩萨行愿品

唐罽宾国三藏般若奉诏译 尔时普贤菩萨摩诃萨,称叹如来胜功德已。告诸菩萨及善财言。善男子,如来功德,假使十方一切诸佛,经不可说不可说佛刹极微尘数劫,相续演说不可穷…

文殊师利发愿经

文殊师利发愿经 东晋天竺三藏佛陀跋陀罗译 ——————— 身口意清净,除灭诸…

大念处经原文

如是我闻。一时,世尊住拘楼国,名剑磨瑟昙之拘楼人市镇。于其处,世尊告诸比丘曰:“诸比丘!”彼等比丘应诺世尊:“世尊。”世尊如是曰:“诸比丘!为众生之清净,为度忧悲,为灭苦恼,为得真理,为证涅槃,唯一趣向道,即四念处。

如何为四念处,诸比丘!比丘于此。

于身观身而住,精勤,正知正念,舍离世间之欲贪、苦恼,

于受观受而住,精勤,正知正念,舍离世间之欲贪、苦恼,

于心观心而住,精勤,正知正念,舍离世间之欲贪、苦恼,

于法观法而住,精勤,正知正念,舍离世间之欲贪、苦恼。

百丈怀海禅师语录

百丈怀海禅师语录 大鉴下三世。 百丈怀海禅师。福州长乐人也。师参马大师为侍者。檀越每送斋饭来。师才揭开盘盖。 马大师拈起一片胡饼示众云。是甚么。每日如此。师经三…

《清净道论》全文-4

(六)遍知智——法住智 他这样的了解:于过去由业缘而生的诸蕴,已在彼处而灭;由 于过去的业缘而于此有生起别的诸蕴;但没有一法是从过去有而 来于此有的。于此有由于…